長年において、黄河交通学院はDingTalk(ディントーク)をスマートオフィスプラットフォームとして、構成員の情報化ニーズを重視しながら、学校のデジタル化に力を注ぎ、教育、管理、サービスの全面的な改革を実現してきました。スマホを通じて師生は80%以上の業務をモバイル端末で処理できることとなり、「データに走ってもらい、構成員には楽をさせる」という学校の目標が本当に現実のものとなっています。

「偉大な太行山脈は中華民族の魂を築き、滔々たる黄河は中華の夢を歌い上げる…」黄河交通学院の校歌は、黄河という母親河の名前に由来する大学が中華文明の継承への揺るがない信念を示していると同時に、河南省で唯一交通運輸人材の育成に特化した応用型本科大学として、新時代の文脈のもと教育のデジタル化、知能化に果敢に取り組む決意と英知を示しています。

長年において、黄河交通学院はDingTalk(ディントーク)をスマートオフィスプラットフォームとして、構成員の情報化ニーズを重視しながら、学校のデジタル化に力を注ぎ、教育、管理、サービスの全面的な改革を実現してきました。師生がスマートフォンを通じて80%以上の業務を処理できるようになり、「データに走ってもらい、構成員には楽をしてもらう」という学校の目標が現実のものとなっています。

✦DingTalkとの出会い:

情報伝達の「時雨」

2015年、デジタル化への変革やスマートキャンパスというコンセプトが萌芽し始めた頃、黄河交通学院は大学における情報化への転換の兆しに早くも気づきました。当時、学校が直面していた最大の課題は、重要な情報の即時伝達および確実な確認でありました。古いOA(オフィスオートメーション)システムはモバイル端末との親和性が低く、ショートメッセージでの一斉送信を行ったところ、情報伝達効率が良くないだけでなく、使用回数が増えると費用もかさんでしまいました。

この課題を克服するための優れたツールはないものか。

そんな問題を抱えていた頃、常本超(ジァン・ベンチャオ)氏——学校の情報化建設に責任を持つ教師——は様々な解決策を探した結果、ついにあるコンピュータ雑誌の中からDingTalkを見出したのでした。DingTalkは「メッセージが確実に届く」「即時の通信が実現できる」機能が謳われていたため、情報伝達の遅れや返答が間に合わないといった問題を解決する抜本的な方法に思えたのでした。

そこで常氏はすぐに自部署内で試験的な導入を始め、DingTalkのメッセージ機能は無制限送信が可能である上、メッセージ送信後の自動フィードバック機能もあり、アプリのインストールがされていないユーザに対しても SMS または音声通話を通じて確実に情報が伝えることができることを見出しました。このような特長を他社ツールと比較して明らかにすることにより、DingTalkは情報伝達のための「必殺技」、いわば「確実に届くメッセージツール(丁必達)」としての地位を確立しました。

常氏がDingTalkについて徐々に深くまで分かってくると、単にコミュニケーションの面で非常に便利で効率性が高いだけでなく、OA承認、告知通知、ディスクなどの業務向けアプリケーションも揃っていることが分かりました。それらの機能は学校がこれまでに導入していた外部のOAシステムと効果的に連携することができました。そしてまさしくこの偶然の試用が、後に学校の教育・管理活動をめぐるデジタル化の取組みの伏線を描くことになったのです。それからの10年にわたり学校は、OAシステム機能をDingTalkへ移行するだけでなく、スマートキャンパス向けのその他アプリケーション群もDingTalkに統合し、様々な試行錯誤を経ながら情報システムのシームレスな連携と管理業務の質の向上を実現してきました。

✦浙江大学での「情報化視察」からの帰校:

「最も多くても一度だけ」をカスタマイズして導入

大学における情報化がさらに加速していく中、2018年に河南省教育庁(省教育局)は本科大学の情報関係責任者を浙江大学に派遣し、情報化の勉強を行いました。黄河交通学院からは常本超氏が参加しました。

帰校後、常氏は浙江大学および浙江省の高校で行われていた「最も多くても一度だけでよい」という教育情報化改革における先進的な理念や実践の情報を直ちに校内幹部に詳述しました。

これを受けて学校幹部は即座に校内関係部署を招集し、浙江省の大学の先進的事例を参考にしながら、学校の現実の状況に合わせ、「最も多くても一度だけでよい」という改革プロジェクトを通じて部署の管理理念を刷新し、奉仕意識を向上させ、DingTalkを主要な道具として「対面しない承認」を実現する形で「サービスは身近にある」ことを実現することに決めたのです。

具体的な内容は以下の通りです:

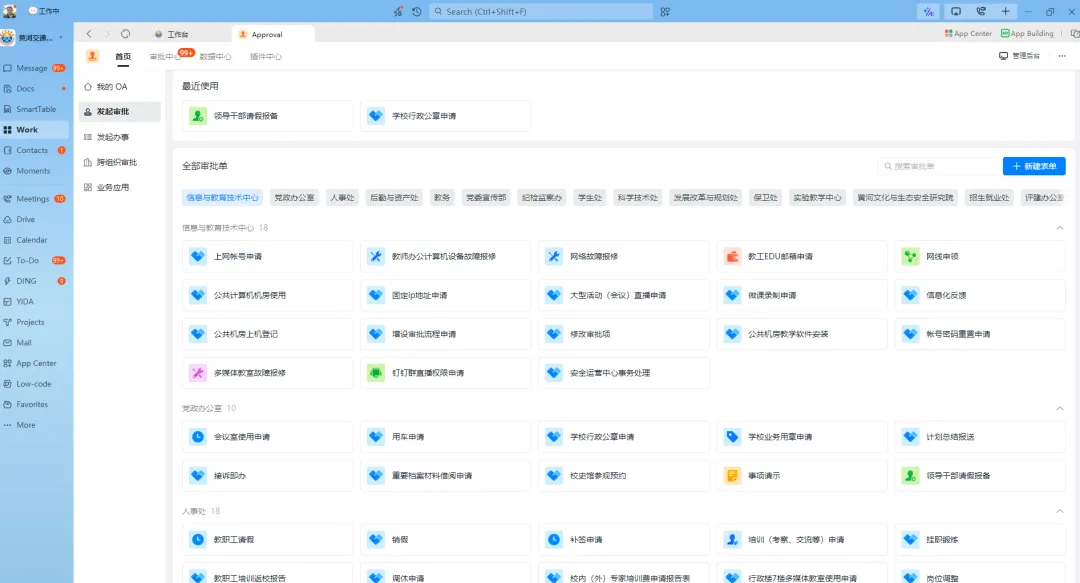

OA承認機能

OA承認機能の導入により、学校の承認プロセスは大幅に簡素化されました。休暇、経費精算、購入などどのような業務でもDingTalk上で申請を出して、即時承認状況を追跡できます。これは先生方、学生たちの時間を節約するだけではなく、承認の透明性と公平性を高めることにもつながるのです。

告知通知機能

告知通知機能を通じて、学校からの各種通知や掲示をすべての教職員・学生に迅速に伝えられるようになりました。緊急通知、重要なイベントのスケジュールなどすべてをタイムリーにDingTalkによって関係者にプッシュ通知することで、伝達が正確かつ迅速になっています。

ディスク機能

ディスク機能によって学校は安全で利便性の高いクラウドストレージプラットフォームを提供しています。教職員や学生は重要書類や教材をディスクへアップロードしてどこにいてもアクセス・共有が可能です。このような仕組みによって、伝統的な保存方法におけるファイル紛失や共有困難といった問題が解決されたばかりでなく、業務効率と共同作業能力も向上しています。

その他

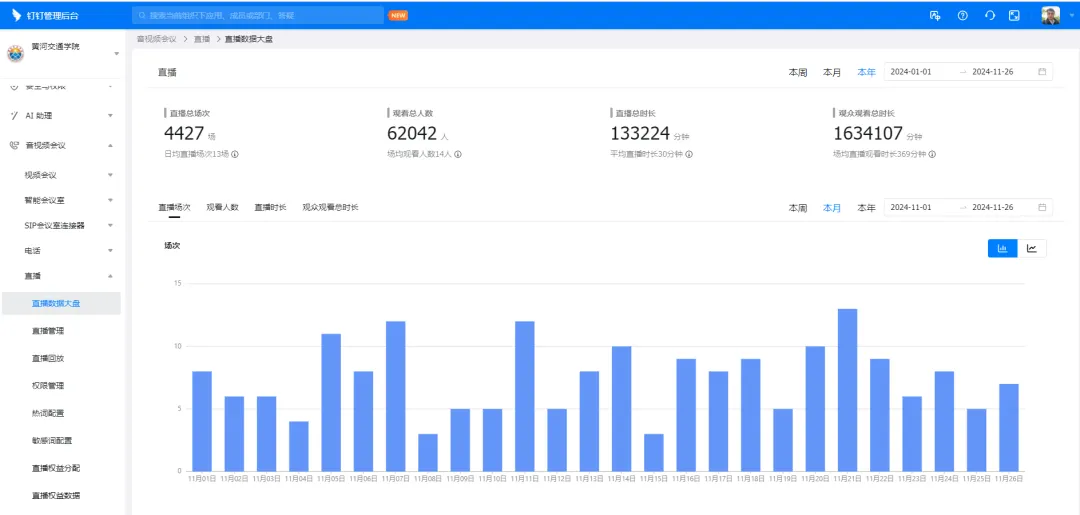

ほかにもDingTalkはグループライブストリーミング、日々の業務報告、スマート会議などの多くの応用があり、学校内の多様なシーンにおけるニーズに応えることができます。

学生個人情報の照会、会議室予約、休暇申請および取消、通行証申請、機材故障修理申請、奨学金・助成金の申請など、黄河交通学院の教職員や学生たちは本当に「最も多くても一度だけでよい」体験を実務の各場面で感じ取ることができています。

「校内事務承認『最も多くても一度だけで良い』改革推進に関する実施計画の通知」によれば、2020年7月末までに学校は70%以上の校務関連事項にインターネットを活用した業務あるいはスマートフォンを活用した業務が完全にカバーされる状況に至っており、サービスの質と評判もまた新たな高みに到達しています。

✦パンデミック下での発揮

DingTalkが学校をスムーズに乗り切らせる

常本超氏いわく、DingTalkと一緒に歩んできた約10年間に関して多くの感慨があり、高校情報化におけるDingTalkの価値は「少ないコストまたは無料で成果を大きく上げる」と言い換えることができると言います。

2019年末に新型コロナウイルス感染症が世界的に発生し、学校封鎖措置が施行された時、多くの高校が混乱しました。その時、情報化の重要性が一気に浮き彫りになりました。先生方にはライブ授業の必要があり、生徒たちには出勤管理が必要になり、さまざまな業務が一斉に押し寄せたことで、高校における教育と管理にかつていない問題が生じました。これは高校情報化に対する極めて厳しい挑戦でもありました。

オンライン授業が急増したため、一部の学校はサービスサーバーや既存の校内ネットワーク帯域の拡張、新規配信プラットフォーム構築のために、急遽対応を行う必要があり、費用が100万元以上かかることになり、大変な思いをしました。

しかし黄河交通学院は、DingTalkを普段からしっかり使いこなしており、この状況に対する準備が整っていたため、ほとんど費用をかけずにDingTalkで多くの課題を迅速に解決できたため、波乱不驚の状態を保ちながら難局を乗り切ることができました。

パンデミックの最中、教育を継続的に開催するためにオンライン教育の即時実施が必要となりました。

DingTalk内のグループライブ配信機能は学校のオンライン授業の強力な支えとなっていきます。DingTalkを利用することで、先生方はオンラインでライブ授業やQ&Aセッションを簡単に実施でき、生徒も自宅にいながらにしてスマートフォンあるいはパソコン上で授業配信を見たり、課題を提出したり、試験を受けることができました。このことは教育活動の継続性を保つだけでなく、集団感染のリスクを軽減しました。さらにDingTalkの出勤管理機能もパンデミック対策にしっかり貢献しました。DingTalkの「出勤打刻」機能によって学校は生の状態および移動経路に関するリアルタイムな情報を保有できます。異常兆候が見つかった場合には、直ちに対応して適切な対策を行うことが可能です。感染防止対策の精度と効率を高めるだけでなく、教職員や生徒の安全性と信頼感も向上させました。

2019年以降DingTalkが全校的に普及した結果、学校はその先にある専門版の探求と情報化能力の強化に焦点を当て続けることになり、校内で管理される書類資料や教師の授業資料、学生の課題などをDingTalkプラットフォームに移行し、学校特有の内容をカテゴリごとに知識ベースとして蓄積し、DingTalkが新たに打ち出したAIアシスタント機能を組み合わせて、自校だけのAIアシスタントツールを作成し、学習や生活における利便性を提供することに成功しました。

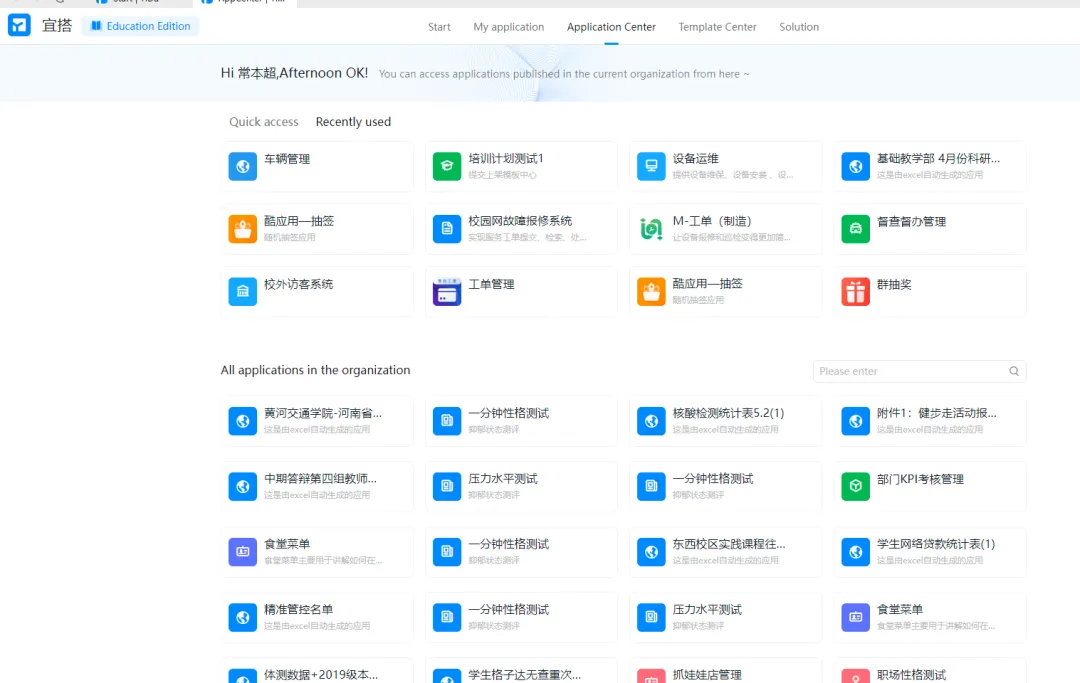

更に、情報化担当部署はDingTalkが持つ低コード開発プラットフォームを活用して、面接接遇や機器修理申請といった機能をカスタマイズしこれらをさらに完成された形にし、成績照会、時間表照会、図書検索など新たなアプリケーションを自主開発しました。全国の大学における情報化部門のチャットグループでは、常本超氏が他の大学で開発されたDingTalkを活用したユニークなアプリケーション情報――たとえばDingTalk自身が提供する「スケジュール」機能を活用して、時間割に沿う形でのサインイン・チェックを導入した例――を直ちに共有し、教員にDingTalkの既存機能を活用して教育業務に役立てながら新しい使い方を生み出すよう促していました。

「小中学校とは異なり、高校の情報システム構築には高いハードルがあります。なぜなら、各高校ともそれぞれ異なるニーズがあるため、標準化された統一システムではすべてを満たすことはできません。DingTalkのような開放的インターフェースを備えたプラットフォームは、今の高校において進められているデジタル化への移行において非常に有効であり、既存の地元インフラ環境に設置されたスマートアプリケーションとも良い形で融合できるのです。」と常本超氏は語り、今後もDingTalkと協力しながら「最も多くても一度だけでよい」ソリューションのさらなる完成度を高めていき、キャンパスにおけるサービス、統治、教育、科研の質を一層高めていく決意を述べました。

黄河交通学院とDingTalkとの物語は、教育のデジタル化変革という波の中で描かれた生々しい実例であり、かつ未来に広がるスマート教育の明るい展望を描くものです。大学における知能化・デジタル化の道のりは長大ですが、今後さらに多くのデジタル物語が静かに進行しているのを期待することができます。それらの物語は、日常的に学校の隅々にひそむ、教育活動中の小さな場面であるかもしれないし、一方で教育管理の壮大なナラティブに登場する可能性もあるのです。私たちがそれらを見つけ、創造し、書き残していくのを待っているのでした。

日本語

日本語

English

English  اللغة العربية

اللغة العربية  Bahasa Indonesia

Bahasa Indonesia  Bahasa Melayu

Bahasa Melayu  ภาษาไทย

ภาษาไทย  Tiếng Việt

Tiếng Việt  简体中文

简体中文