インターネットの発展の軌跡を振り返ると、デスクトップ端末のダイヤルアップ接続から5Gモバイルインターネット、さらにはAIの活用に至るまで、テクノロジーの分野では画期的な変化が進行中です。将来のデジタル世界では、没入感、参与度、個性化などの観点から、さらに進化したユーザー体験が求められることとなります。同時に、BtoB企業における、効率的かつ簡便でユーザーに優しいインターフェースへのニーズは日増しに高まっています。このような2025年の現在、BtoBデザイナーは継続的に学び、新技術・新トレンドへと適応し、顧客のビジネス価値を核とした設計を深め、さらに実用性、包括性、カスタマイズ性の要素を重視する必要があります。これらを実践することによってこそ、企業の顧客にとって優れた製品とサービスを生み出すことができると言えます。そのため私たちドミネーションは、ここ10年間のドウシュー(DingTalk)でのBtoB製品デザイン経験を生かしつつ、今後BtoB設計トレンドが多様化、知能化、人本化の三つの特徴を持つことを前提に、製品の個性化、スタイルと質感、インターフェースレイアウト、アイコン、動的インタラクティブなデザインなど複数の観点から検討し、BtoBデザインの本質と今後の方向性について皆さんとともに考え、真のプロフェッショナリズムを達成するための有益なインスピレーションを共有したいと考えています。今日お伝えするのは、個体の個性的なイメージ構築、情緒価値の付与、自己信頼の強化を目的としたBtoB製品の個性化設計についてです。

インターネットの進化のプロセスを振り返ると、デスクトップ端末のダイヤルアップ接続から5Gモバイルインターネット、さらには人工知能の力添えに至るまで、テクノロジー分野では画期的な変化が進行しています。将来のデジタル世界において、没入感、参与度、個人化といった側面で、ユーザー体験への要求はさらに高まります。同時に、BtoB企業における、効率的かつ簡易でユーザーに優しいインターフェイスの需要は日々増加しています。2025年現在、BtoBデザイナーは継続的に学び、新しいテクノロジーとトレンドに対応し、常に顧客のビジネス価値を中心に据えたデザインを展開し、実用性、ポリアント、カスタマイズ性をさらに高める必要があります。これにより企業顧客に卓越した製品やサービスを届けることが可能になります。

我々は、ドウシュウで培った10年間のBtoBプロダクトデザイン経験を元に、今後BtoBデザインが多様化・知能化・ヒューマンライクな特徴を持つだろうと見ています。プロダクト個性化、スタイルと質感、インターフェースレイアウト、アイコン、インタラクティブな動きなどの多様なデザイン要素にわたって深く検討・分析し、ともにBtoBデザインの本質とトレンドを探って参ります。この道を究めるために少しでも皆さんの役に立てることを願っております。

今日は特に、BtoB製品の個性化設計についてお話しします。それは、個々のユーザーに個性的なイメージを持たせ、感情的価値を提供し、自信を高めるというものです。

BtoB設計の三段階を振り返る

第一段階:実用性中心のクラシックなスタイリング

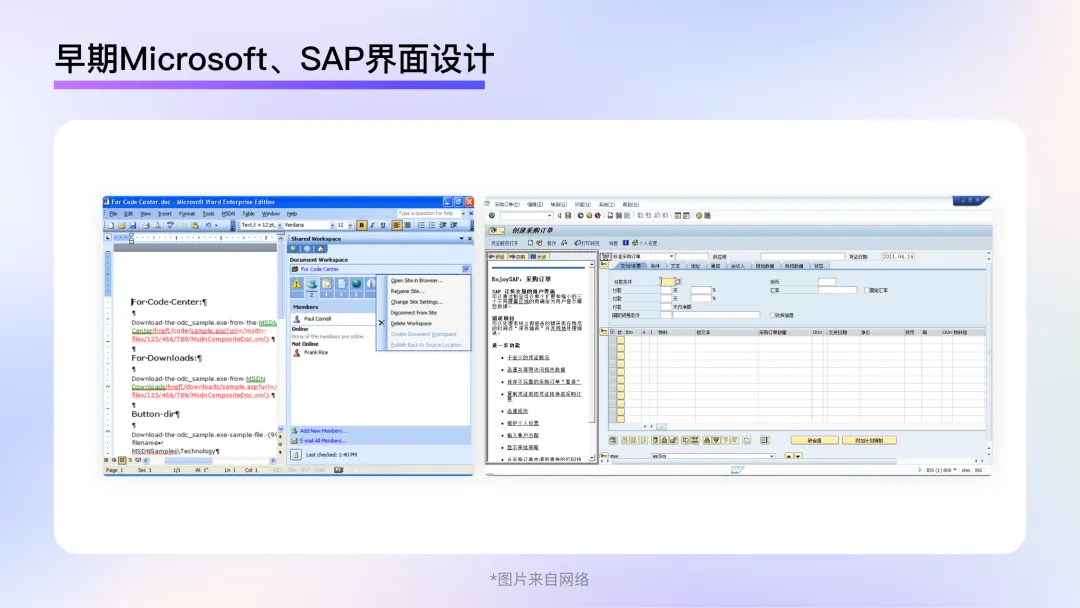

まず時計の針を2012年に戻してみましょう。ここはインターネットの黎明期に当たります。その頃のユーザーインターフェースデザインは現在ほど多様化していませんでした。企業の業務に使われていたBtoBシステム、つまり企業向けアプリケーションは、しばしば「クライアント」の形態を取っていました。このため、ユーザーは専用ソフトウェアをダウンロードしてインストールする必要がありました。現在のようなブラウザでアクセス可能なWebアプリケーションではなく、柔軟性や利便性に限界があり、ユーザーエクスペリエンスも煩わしさ感が残るものでした。

2012年は、現在のようなAnt DesignやElement、Semi Designなどの洗練されたデザイン体系が生み出される以前の時代です。当時のBtoBデザインの全体的な印象は非常に古くさく、Microsoft OfficeやSAP、Salesforceなどの当時人気のツールやソフトウェアのスタイルに強く影響されていました。これらの製品は時代に即した機能性を備えはしましたが、UIそのものは重厚で美しさとは無縁のものでした。

初期にこのデザインスタイルが現れた主な理由

1. 技術的枠組みの制約:ソフトウェア開発の初期段階において、成熟したフロントエンドのフレームワークやライブラリがごく限られていたため、開発者の技術的な選択肢も制限されていました。当時の開発環境には今のReactやVue.js、Angularのような充実したツールやフレームワークが存在していませんでした。そのため開発者は主に機能実装に集中し、UIの美しさやユーザーエクスペリエンスには関心が薄れがちでした。多くの製品がデザインの洗練よりも基本機能の達成を優先し、単調で時代遅れのデザインが一般的でした。

2. 実用性重視:Officeなどの有名なオフィスソフトを例に挙げると、当時の多くの製品のインターフェース設計は美観やユーザー体験の最適解というよりは、実用性を重視したものでした。このデザインに対する認識不足により、デザイン作品は粗削りで、現代的なデザインが目指す繊細さや精緻さは備えていませんでした。

第二ステージ:デザインシステムによる洗練されたインタラクティブ体験の導入

情報技術の急速な発展に伴い、企業が効率的な業務管理や快適なユーザー体験に注目する傾向が強まりました。SAPのFioriやSalesforceの登場は単なる製品革新にとどまらず、BtoBデザインの重要性に対する業界全体の意識を刷新するきっかけとなりました。かつて多くの企業が機能実装に注力し、デザインによるユーザー体験向上に無関心であったことが一変し、洗練されたインターフェースと優れたインタラクティブ体験によってユーザーアテンションを獲得することに成功し、設計が製品価値向上に寄与できる可能性を示しました。

国内においても、Ant DesignやElementといったデザインシステムが次々とリリースされ、BtoBプロダクトでのデザイン統一と標準化の始まりを示しました。こうしたデザインシステムは包括的なデザイン言語やコンポーネントライブラリを提供し、企業が製品デザインを行う際の効率性・統一性の向上をサポートしました。

中期におけるこの傾向をもたらした要因:

1. 企業内部におけるニーズの増加:企業の規模拡大や業務多様化に伴い、内部システムとツールの複雑化が顕著になりました。効率的な設計と開発を可能にし、デザインの一貫性を保証するために、統一されたデザイン言語とコンポーネントライブラリの必要性が高まりました。

2. ユーザーエクスペリエンスの改善:統一されたデザインシステムはユーザー体験の均一化に寄与します。これにより、ユーザーが異なる製品やモジュール間をスムーズに移動することができ、満足度の向上が期待されるのです。

現在の段階:人間性に富んだより多様で包括的なBtoB体験

近年のBtoBデザイン分野では、市場ニーズの多様化や技術の進歩に伴い、多種多様なデザインコンセプトやスタイルが次々に登場し、「百花繚乱」の時代を迎えています。ご存知のよう、Youzan(有讚)、Weimeng(微盟)、ONES、CodingおよびMicrosoft Teams、Salesforceなど、多くの企業がBtoB分野で卓越したデザイン体験を目指しています:

● ブランデイングや個性的なスタイルをデザインに盛り込み、ユーザーの記憶に残る存在として訴求。例として、TeamsやONESはカラフルな配色や挿絵デザインを通じてブランドイメージの強化を実現。

● 操作の快適性や親和性を高めるため、インタラクティブなアニメーションやダイナミックエフェクトをインターフェースに導入。例として、CodingやONESが操作のフィードバックをより直感的で自然に。

● 夜間の使用に配慮し、ダークモードを段階的に採用。例としてYouzanやWeimengで、ユーザーオプションを拡充。

● 訪問性向上への取り組み、色覚多様性への配慮やデバイス横断でのレスポンシブデザインが進化。Salesforceはこの面で積極的な取り組みを実施してすべてのユーザーセグメントがスムーズに利用できる環境を実現。

● ユーザーのデータ理解を直感的に行えるよう、データ可視化能力が進化。例として、WeimengやYouzanでは、ダッシュボードやレポートにインタラクティブなグラフやインフォグラフィックが導入。

まとめると、BtoBデザインはますます成熟し、多様化が進んでいます。今後のデザインでは、ユーザー体験が一層重視され、企業とユーザー双方のニーズに応えることが求められます。将来のBtoBデザインは、新しい時代の状況・新技術・新たなトレンドに適応し、企業価値の創出を中心に展開することとなるでしょう。

今後の展望:スーパーパートナーシップ時代における個性化デザインの台頭

スーパーパートナーによる新たな時代のリーダー

新しい時代へと進む中で、企業と個人は新たな変化の中へと導かれています。企業の視点から見ると、AIの進展によって新たな協業形態が生まれ、従来の承認プロセス・業務協働プロセスに加え、未だ定義されていないプロセスが登場しています。変化とともに、新しい組織形態が徐々に現象化しつつあり、新たな構造・新たなメンバー・新たな協働体制・新たなプロセスを備えた「スーパーオーガニゼーション」として、私たちの生活と仕事に影響を与え始めています。一方で個人に焦点を当てると、スーパーオーガニゼーションでは従業員の創造力が引き出され、これまでの知識レベルや学歴に限らず、革新的思考の提示、複雑な課題解決、変革推進能力などの側面で能力評価が行われることとなり、新たな「スーパーパートナー」として位置づけられています。

これは、超個体が輩出される時代です。彼らの生み出す価値と組織内における影響力は、過去10年間と比べてはるかに大きい。個の力によって企業が成長を加速する中で、BtoBデザインにも「BtoB to C(B端C化)」という新たなトレンドが顕在化してきたのです。将来のBtoBデザインでは、個々のニーズに合わせたデザインが主流となっていきます。引き続きドウシュウ(DingTalk)の具体事例を中心に、個性化デザインが個々の価値をどのように高めていくことができるかについて考察していきます。それは、個体の独自イメージの構築、情緒価値の提供、自信の確立の3つの側面で顕在化していきます。

トレンド1:超個体個性化の形成

企業成功の一因は、効率的なプロセスとチームの協働にとどまらず、組織の個々人による個性と特長も大きく左右されます。誰もが単なる「ネジ」ではなく、個々にアイデンティティがあり、職場で独自の自己表現を行うことで、多様な背景・性格・仕事スタイルがチームにもたらす豊かさが生まれます。たとえば服装のスタイルは従業員の個性を表現する重要な要素です。一部の企業では、従業員が服装規範に縛られず自由にコーディネートを選ぶことができるようになり、それが創造性の発揮を促しているという事例もあります。

デザイン実践例:動的プロフィール写真

従来、ドウシュウ(DingTalk)の印象といえば、硬く、無機質なイメージが強く、今まではそのように捉えられていました。ですが新たなビジネス環境では、各個人の個性を表現できる自由でカジュアルな体験を提供し、ユーザーにリラックス感を与えるためにも、プロフィール画像の個性的な表現を重要としています。プロフィール画像は、ユーザーがあらわにする「第一印象」にあたり、同じプロフィール写真を共有するユーザーはほぼ皆無です。これこそ全ユーザーが独自性を持っている証であり、この個性を強調する目的でドウシュウでは動的に切り替わるプロフィール機能「動的プロフィール写真」をリリースしました。この機能は従業員が独自性と創造力を最大限に発揮でき、面白い画像は同僚間の交流・意見交換を促し、チームの一体感をさらに強化する効果をもたらします。

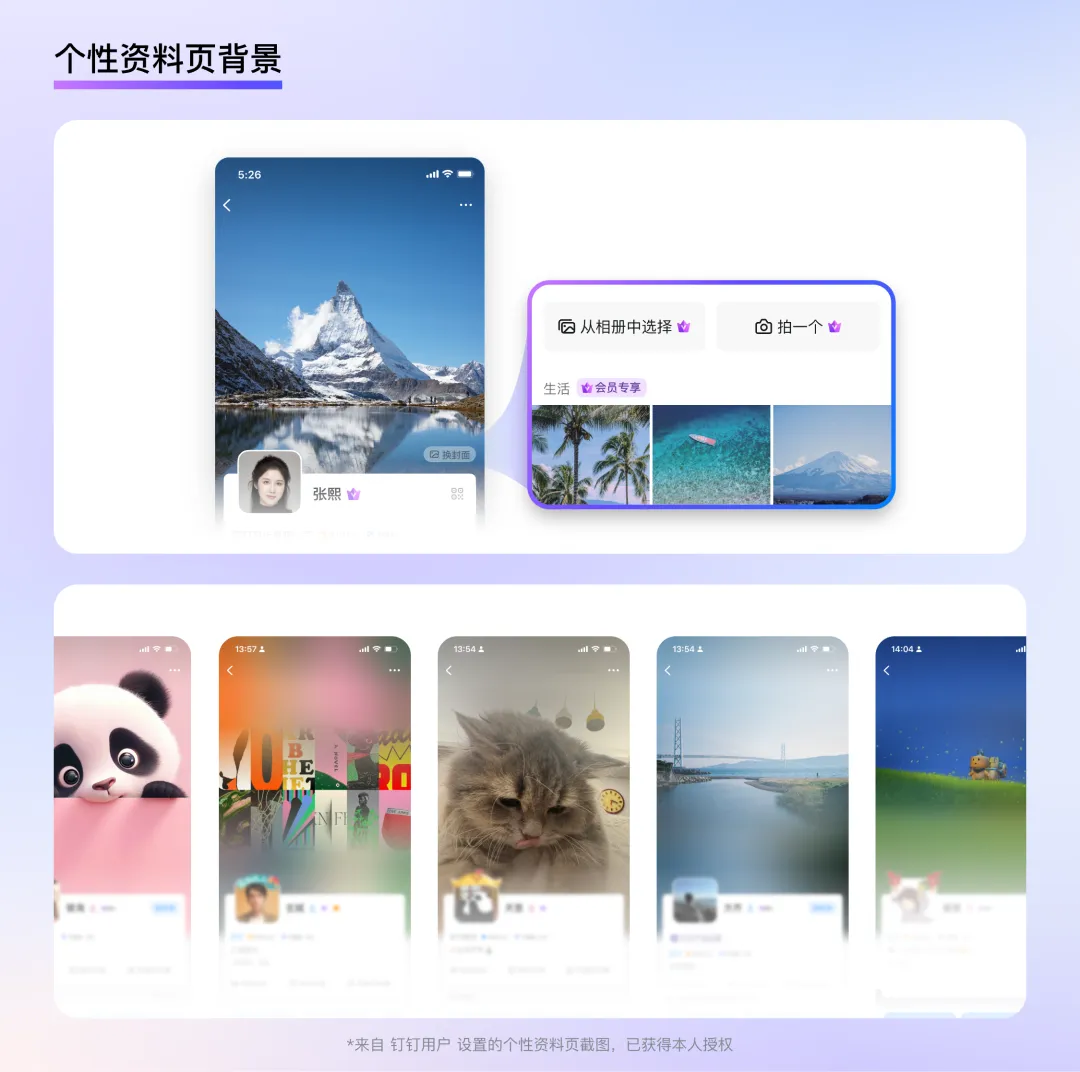

デザイン実践:パーソナライズプロフィール頁背景

プロフィール写真が「個の自己表現」だとすれば、パーソナルプロフィールページは「自分自身の紹介書」です。魅力的で個性的なプロフィールページ背景は視覚的なインパクトを与え、他のユーザーからの注目を浴びるきっかけになります。視覚的な魅力は、ユーザーが自分自身の情報を見せるためのプラットフォームとなり、他者とより自然なコネクションを育む契機となります。

トレンド2:個性化による個々の感情価値の充足

現代社会では、早くリズムで行われる業務や生活が当たり前となっています。高強度の仕事ストレス下において、人々は煩雑な業務で時間のすべてを費やしている感覚を抱いており、そういった日々は生活の質だけでなく心の豊かさも削ってしまう結果となります。さらに、無機質で単調な職場環境では、ストレスはさらに強調されることになります。

朝、オフィスに入る瞬間、冷たい壁と淡い照明、無表情で画面を見つめる従業員たち。まるでみなそれぞれの閉じた世界に閉じ込められているようです。この環境には圧迫感しかなく、仕事はただの機械的な繰り返しとなり創造性和活力のかけらもなくなります。こうした状況では思考が鈍り創造力も枯渇してしまうものです。逆に、美しさに包まれる、他者との感情的な共鳴や心がリラックスすることで、創造力を促進する土壌が育まれます。

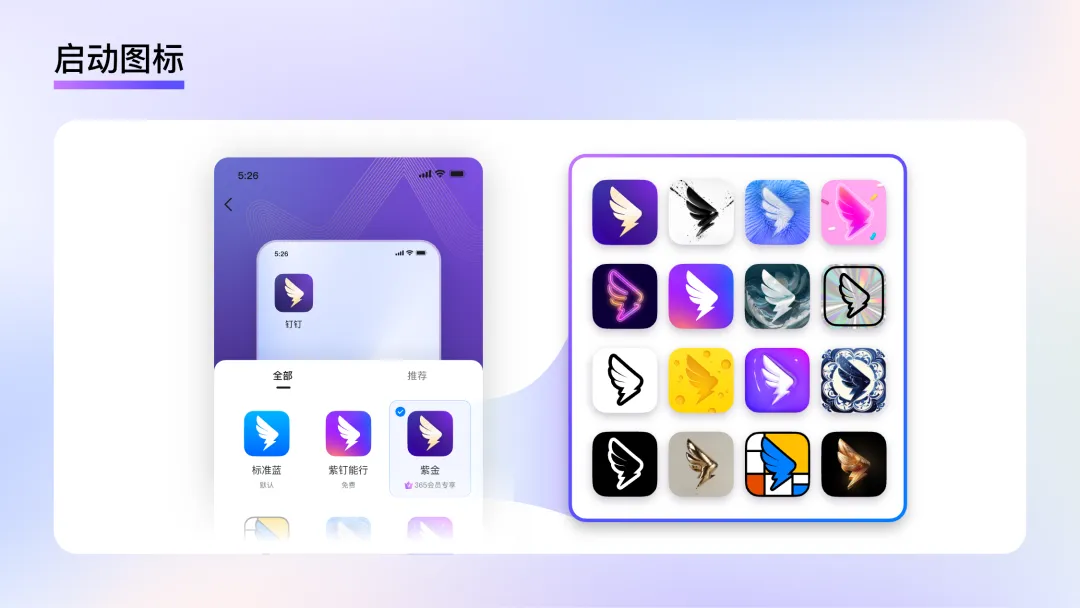

デザイン実践:アプリスタートボタンに個性を吹き込む

各企業のオフィス設計や装飾のスタイルはそれぞれ特徴があり、それは企業文化や価値観の反映ともなります。ドウシュウに最初にログインする際に登場するアプリのアイコンは、まるで企業の看板のように、ユーザーの勤務開始時の第一印象となる重要な存在です。ドウシュウのアプリアイコンは、一貫してブルーを基調としており、落ち着きと控えめな印象を与えています。しかし、個々の自己表現が強調される現代において、従来のアイコンにとどまるのではなく、さまざまな素材や色、スタイルを用いて、新たなドウシュウの可能性を提示し、個々の創造性をさらに刺激したいと考えています。これはユーザーにとって働きがいのある職場環境を提供するだけでなく、魅力あるアイコンの登場によって頻繁に利用する機会にもなるのです。今後はユーザーによるアイコンデザインの投稿機能も提供し、ドウシュウプラットフォームで利用可能にしていきます。皆さんぜひご参加ください。

デザイン実践:独自性溢れるテーマ

ドウシュウの起動画面が企業の門頭であるならば、ドウシュウの「テーマ」はオフィス空間そのものです。従業員ひとりひとりにはさまざまな趣味と好みがあります。そのため、求められるオフィス環境も千差万別です。一部の従業員はシンプルで清潔なオフィス空間を好む一方、他の人々はカラフルで創意に満ちたオフィス空間を選ぶ傾向があります。これまでご紹介した個性的な起動アイコンと同様に、ドウシュウではこの個性を尊重した複数テーマのスキンを用意し、ユーザーが自分好みの環境に没入できるよう設計しています。従業員は自分に最適なオフィス環境に身を置くことで、創造性の発揮や業務への集中度の向上が促進されるのです。

トレンド3:個性の表現による自信の向上

創造性と実行力の泉は「自信」にあります。それぞれの人に光るものがあるとき、それを受け入れ認めてもらうことで、チームや組織からのサポートを感じ、自己認識を高めます。この認識の深まりが自信のベースになり、従業員はより大胆にアイディアを出し、意見を表明することが可能になります。同時に、自信は個人のタスク遂行時における判断力と責任感を強化し、個々が自発的に挑戦を受け入れる姿勢を育てます。

デザイン実践:パーソナル認定機能

多様性のある現代社会では、それぞれの個人が唯一無二の価値と可能性を備えています。多くの人々は承認を求め、自分の成功体験や得意分野を表現することで、この承認感を手にいれます。このためドウシュウでは、個人が自己を表現し、栄誉や実績を共有するためのステージを提供してきました。これは個人ブランドだけではなく、自分の持つ自信を再認識し、それを職場で生かすための重要なプロセスです。現在ドウシュウでは職歴認証や学歴認証をサポートしており、今後は専門スキルや実績の認証機能も追加される予定です。すべての輝きを「見て認められること」を目指して。

デザイン実践:MBTI個性活用

協働は型通りではありません。人と人との協調性には個性があり、それぞれのタイプが交わることで、新たな着火点が生まれます。外向的な性格(E)の同僚は会話中心の交流スタイルを取る一方で、内向型(I)の同僚は書面でのやりとりを好む傾向があります。また、情感型(F)の同僚は人間関係において重点を置くのに対し、思考型(T)の同僚は論理や事実の検証を重視します。直感型(N)の人は包括的なビジョンを描けるのに対し、感覚型(S)の人は具体性のある細かなタスクに強いという傾向が見られます。

最後に

スーパーパートナーの時代にあって、BtoBプロダクトは企業という集団向けにとどまらず、個人に寄せるニーズへのサービス提供も視野に入ってきています。これに伴い、「BtoB to C(B端C化)」という流れが今後加速していくでしょう。このトレンドを反映して、BtoBデザインにおける個性化の設計がますます重要になります。それは、各々への個的なイメージ構築、感情的価値の付与、確実な自信心を高めるためのアプローチです。ドウシュウ(DingTalk)という企業向けコミュニケーションと協働ソフトウェアは、企業のデジタル化のための支援を常に目指してきました。10年間、我々はサービスを受けるユーザー、巨大企業から中小企業、さらには各スーパーパートナーの一人ひとりに至るまで、個々人への理解と共感を軸に取り組みを続けています。企業成功は単なる製品やサービスの質だけでなく、ユーザーそれぞれの体験がどれほど満足なものであるかにも依存しているからです。

以上が今回はBtoB設計におけるトレンド「パーソナライズ」についてご紹介しました。次回は「ブランド感と質感」「レイアウト設計」の二つの側面を元に、BtoB設計の本質と展開を皆さんとともに考察していきます。

ドムテックはドウシュウ(DingTalk)の香港地域公式提携企業として、ドウシュウサービスを広範なユーザーに提供しています。ドウシュウプラットフォームのさまざまな活用方法についてご検討したい場合は、直接お問合せください。優れた開発チームと運営経験、市場に精通した豊富な実績を活かし、プロフェッショナルなドウシュウ向けソリューションとサービスを提供いたします。

日本語

日本語

English

English  اللغة العربية

اللغة العربية  Bahasa Indonesia

Bahasa Indonesia  Bahasa Melayu

Bahasa Melayu  ภาษาไทย

ภาษาไทย  Tiếng Việt

Tiếng Việt  简体中文

简体中文