「大衆創業、万衆創新」から「新質生産力」へ、科学技術イノベーションに関連する概念はずっと変化していますが、国家が「製造強国」および「科技強国」の実現を目指す決意に変わりはありません。国家統計局のデータによると、2023年年末時点で全国の規模以上のハイテク製造企業は5.3万社に達し、年間売上収入は22.46兆元となり、5年前と比較してそれぞれ57.4%および43.1%の増加を記録しました。昨年、これらの企業の研究開発費総額は2兆元を超え、前年比で8.3%の増加を示しました。技術革新のスピードを加速することにより、一部のハイテクベンチャー企業はゼロから1を作る突破を果たし、競争激しい市場で一足場を築くことに成功したり、機会を捉えて爆発的成長を遂げ、製品を世界中に販売するに至ったりしています。ただし、多くのハイテク企業が拡大の過程で「成長の痛み」に直面しているのも事実です。

「大衆創業、万衆創新」から「新質生産力」へ、科学技術イノベーションに関連する概念はずっと変化していますが、国家が「製造強国」および「科技強国」の実現を目指す決意に変わりはありません。

国家統計局のデータによると、2023年年末時点で全国の規模以上のハイテク製造企業は5.3万社に達し、年間売上収入は22.46兆元となり、5年前と比較してそれぞれ57.4%および43.1%の増加を記録しました。昨年、これらの企業の研究開発費総額は2兆元を超え、前年同期比で8.3%増加しました。

技術革新のスピードを加速することで、一部のハイテクベンチャー企業はゼロから1を作る突破を果たし、競争激しい市場で一足場を築くことができたり、チャンスを掴んで爆発的に成長し、製品を世界中に販売することにも成功しました。しかし同時に、多くのハイテク企業が拡大の過程で「成長の痛み」に直面しています。

見えないコスト

「成長の痛み」は定量的に把握が難しく、財務諸表に反映しづらいことが多いですが、実際には企業の運営効率を低下させる原因になります。たとえば、情報伝達の遅れや連絡がうまく行かないこと、プロセス設計の不合理などのために、組織の肥大化、リソースの浪費、判断ミスなどが発生するケースがあります。

従業員管理や販売管理、品質および運営、財務といった部署の業務は、生産製造のように機器を改良することで即座に効率化できるものではなく、「バウモール病(米国の経済学者ウィリアム・J・バウモールが1967年に提唱)」として知られています。

「実際、企業の規模が拡大するにつれて、プロセスおよび組織がますます複雑化し、調整を担当する人も増加するため、企業の運営コストの上昇や市場対応力の低下、競争力の喪失へとつながってしまいます。」

高度成長期において、多くの企業はこうした隠れたコストを軽視し、成長で非効率を隠そうとする傾向がありました。しかし多くの産業において、競争の構図が成長ゲームから現状維持を巡る競争へと変化する中で、この「部屋に象がいるように明らかに見過ごしていた問題」との直面を迫られ、より多くのテクノロジー企業が「バウモール病」に目を向け、対応せざるを得なくなっています。

モバイルインターネット時代の登場前は、企業ができる技術利用は限られており、OAやCRM、MESといった業務特化型のシステムが一般的でした。しかし、5G、クラウドコンピューティング、AIなどの新技術が登場し成熟するにつれ、製造業はデジタルとスマート化の時代へと入りました。ますます多くの企業が、デジタルトランスフォーメーションを通じて解決策を見つけ出そうと試みています。

中国にはフォーチュングローバル500にランクインする企業が133社あり、5,000万社の中小企業、累計で1.46万社の「専精特新(専業化、精緻化、特色化、革新化)」企業「小巨人」が育成されています。それらは業界も規模も異なり、デジタル化への移行においてもさまざまな課題に直面しています。

デジタルツールの選択は、科学技術イノベーション企業において重要な課題となっています。たとえば、中国の「フォーチュングローバル500」企業の80%、専精特新「小巨人」の70%がいずれもアリババグループ傘下のビジネス連携プラットフォームDingTalk(ディントーク)の顧客となっています。つい最近、ディントークは102社の「新興科学技術企業」を集め、一斉に登場しました。このことで、ますます多くの科学技術イノベーション企業がデジタル化への転換に力を入れていることを裏付ける結果となっています。

自らをハイテク企業と称するこれらの新興科学技術企業にとって、DX推進はブランドイメージの「顔」に関わるだけでなく、効率そのものの「中身」にも影響し、現在だけでなく未来にも影響を与えるのです。

見える化された成果

全体に影響を与える性質を持っているため、デジタルトランスフォーメーションはどの企業にとっても「トップ優先事項(トッププロジェクト)」であるべきですが、だからといってあらゆる面で自ら手を動かす必要があるわけではありません。すべてのソフトウェアを自社開発する必要はありません。掃地ロボットメーカーのShanChuan(シャンチュー)もそのような思い違いをした経験があります。

シャンチューのIT部部長を務めるチェン・ジュン氏は、以前は情報システムレベルを高めることで企業のデジタルトランスフォーメーション推進しようと、すべて自社開発する道を選んだものの、コスパが悪く、生産管理システム(MES)といった基幹システムも十分に構築されず、重要な情報がWordやExcelなどの文書で扱われており、十分にデータ利活用できていない現状を認めていました。

そのため、企業は外から成熟したソフトウェアを購入する方針に切り替えました。しかし、しばらく複数のソフトウェアを混在させ利用した結果、以前よりはコミュニケーション効率は向上したものの、情報漏洩が発生してしまいました。

技術特許を1,000件以上保有する科学技術分野の新興企業であるシャンチューは、知的財産権の保護や情報の秘匿性に対する求めが非常に厳しくなっています。

コミュニケーション効率性を高めるとともに情報セキュリティを確保することは、シャンチューにとって「Either/or(どちらか一方)」ではなく、「both/and(両方達成)」が不可欠な課題でした。そうした中で、いろいろな選択肢を比較・検討した結果、ジェン氏は最終的にDingTalk(ディントーク)を選択しますが、決め手は情報セキュリティだけではありませんでした。

「ディントークにおけるオンライン会議予約、オフライン会議でのスクリーンミラーリングまで、全体の体験がシームレスであり、断絶がありません。将来的にソフトウェアの特定の機能モジュールを購入する必要がある場合も、レゴブロックのように必要な機能を必要に応じて個別に購入することができ、コストパフォーマンスもより高くなるのです。」

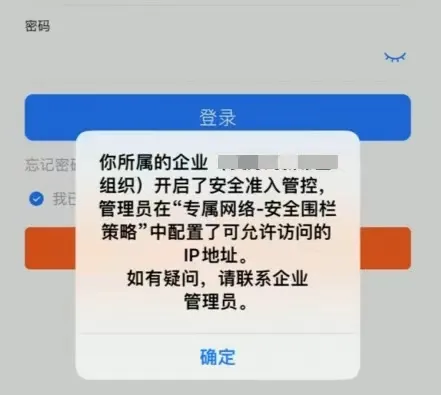

ディントークを活用し始めて1年以上が経過した現在、シャンチューでは情報漏洩も発生していません。具体的には、ディントーク独自のセキュリティ機能を活用して、個人ファイルやオンラインドキュメント、内部情報などをすべて管理。たとえば、会社の外で文書を開けないようにするなどを実現し、情報の安全性を保証しています。

2022年、設立から6年目にシャンチューは、中華人民共和国工業情報化部によって「専精特新小巨人」として選出されました。シャンチューの名前をご存じの方は多くないかもしれませんが、多くの中国家庭で使われています。

今年、シャンチューは業界のトップ企業へと登りつめ、掃除ロボットのメーカーとして中国国内で最大手となり、Xiaomi(シャオミ)、Haier(ハイアール)、Dyson(ダイソン)などの大手企業とも取引を始め、今年度の掃地ロボット生産台数は600万台に達し、世界の高級掃地ロボット市場において10台中3台の出荷実績を誇っています。

わずか8年の間にシャンチューは研究開発スタッフが600人を超え、生産ラインに従事するスタッフも4000人を超える規模となりました。世界中への出荷累計台数は1,000万台を超え、30以上の国や地域へ進出しており、まさに知られざる「隠れた王者」です。

しかしその急激な成長によってもシャンチューの「バウモール病」が明らかに、とくにコミュニケーション・協働の効率性の低さが顕在化してきます。

顧客は世界中に広がっており、チーム構成もますます国際化が進み、文化的な背景が異なるコミュニケーションにおける効率の低さがシャンチューの主要な課題の1つとなっています。また、シャンチュー本社と子会社間ではそれぞれ異なる管理構造に属しているため、情報の共有もできず、人を探すにも困難が伴いました。協働にはWeChatや電話などの複数のツールを使用する必要があり、情報のセキュリティも十分に確保されず、協力体制の効率も非常に低い状況になっていました。

この分野で、ディントークはシャンチューにとって強力な「後ろ盾」となりました。

ディントークの提供する「親子組織の連携機能」を利用することで、シャンチュー傘下の複数の子会社の組織構造を本社のアドレス帳内に組み込むことで、所属構成員を明確に確認することができました。組織横断的に人を探すことの困難さが解消されたのです。本社の従業員と子会社とのコミュニケーションが必要な際には、即座に相互間のディントークグループを作成、またはディントーク会議を開始でき、シンプルかつ効率的であるだけでなく、チャット画面の透かしやグループ文書の「機密指定」、退職後には自動的に退出という設定により、ビジネスプロセス実施に際しても安全性が確保されるようになりました。

「当社のメールボックスもディントークに接続されており、海外の顧客が英語のメールを送ってきた際でも、ディントークによる翻訳機能で迅速に対応することで返信もスムーズに行えるようになりました。」シャンチュー傘下の自社ブランド3iの販売部部長リン氏は語りました。

さらに、「クラウド+ディントーク」の統合アーキテクチャに基づいており、ディントークドキュメントを活用することで、全員が同一ドキュメントを直接編集可能なため、各チームごとに分散管理されていた情報を迅速かつ効率的にまとめることができ、製品開発の日程調整から競合情報の収集まで、さまざまな作業が効率的に行えるようになりました。

転換のためのアシスタント

「MADE IN CHINA(中国製造)」から「INNOVATED IN CHINA(中国創造)」へのシフトにおいて、多くのODM(相手先ブランド製造)企業が自社ブランドを立ち上げ、表に出てきた形になっていますが、シャンチューもその一つです。

2022年、シャンチューは自らの居心地よい状態(コンフォートゾーン)を越え、ハイエンドブランド「3i」の立ち上げを決めました。しかし、この第一歩を踏み出すうちに、ODM向け製品製造の思考プロセスでブランド事業を推進することはできず、BtoB(企業対企業)からBtoC(企業対消費者)への転換は、企業全体のデジタル化レベル、運営効率に対するより高い要求が課されていることを認識しました。

ODMモデルの下では、製造業者は顔を出す必要がなく、市場で頻繁に現れる必要がありません。しかし、「3i」ブランドの立ち上げによって、同社は一線で消費者と直接向き合うことになりました。ゼロからブランドを築き上げ、実店舗やEコマースプラットフォームへと出店して、徐々に整備された販売体系を形成していく必要があります。それによる人事、会計、物資、事務処理の管理難易度は、以前よりも格段に高くなるのです。

顧客層が変われば、組織構造や経営理念、ビジネスプロセスなどもそれに合わせて変化させる必要があります。そうした中で、デジタルツールを活用することで早く組織構造やプロセスを改変しない限り、変革の過程で多くの問題が明らかになってしまうでしょう。

3i販売部部長に任命された当初、リン氏は多くの非効率な業務段階に気づいてしまいます。

例えば、1線場の多くの同僚が毎日Sales(販売)データの集計に多くの時間を費しており、この作業そのものが非常に煩雑でした。また、Eコマースサイトのキャンペーン期間においても、シャンチューのカスタマーサポート担当者がデータを人工的に記録・確認する必要があったため、企業の運営効率が損なわれていただけでなく、従業員のプロフェッショナルへの誇りを高める妨げにもなっていました。

しかしディントークを約1年間利用した結果、そうした非効率な業務段階はすべて解消され、内部のコミュニケートや情報の同期に関する隠れたコストも著しく削減されました。

リン氏が語るには、以前であれば1時間かけて集計しなければならなかったデータが、ディントーク上では「一括出力」ですぐに完了します。これにより、販売管理部のメンバーはもっと多くの時間と労力を店舗運営の効率向上に集中できるようになりました。さらに、異なる都市に在住する従業員が同一の表をディントーク上で編集できるため、1人ずつ電話をかける必要があり、データを後で統一して入力するという従来の方法が不要となっています。

ディントークの活用により、シャンチュー内部の情報の壁が徐々に解消され、1線場の店舗運営効率が向上し、個々の創造性が十分に尊重され、変革への道のりもよりスムーズになりました。

さまざまな業界にサービスを提供する中で、ディントークは単なるオフィスソフトから、デジタル化と知能化時代における生産性ツールへと生まれ変わりました。シャンチューのようなハイテク企業が、ディントークを利用することで日常的な運用や業務転換において発生する、具体的かつ細かな課題をひとつずつ解決し、パートナーシップを構築していきました。

エピローグ(締めくくり)

以前は多くの企業がデジタルトランスフォーメーションといえば、社内システム(ITインフラ)の建設と混同する傾向がありました。資金や技術、粘り強さに欠けていたこともあってか、「変革を望まない」「変革を恐れる」「変革できない」といった姿勢が目立っていました。

しかしデジタル化とスマート化の時代を迎え、ディントークのようなツールが市場に現れるにつれ、ますます多くのハイテク製造企業がDXの意味を理解し、デジタル化に対する姿勢も、これまでの「投資したくない、できない」から「投資したい、できる」への移行が見られます。

アセンションが今年発表した「中国企業デジタルトランスフォーメーション指数レポート」によれば、中国企業の59%が数字技術への投資を強化する計画を明らかにしており、2023年比で6ポイント増加しています。

かつて工業時代の生産資料が石油だったとしたら、今ではデータこそがデジタル時代において最重要な資産となっています。この膨大なデジタル金脈を十分に掘り起こすには、企業の決意と忍耐力だけでなく、ディントークのような技術的な後方支援も不可欠です。だからこそ、ますます多くの科学技術分野の企業がディントークとの連携を深める理由となっています。

容易に想像できますが、ディントークのようなデジタルツールが科創企業の「成長の痛み」を解決し、いわゆるバウモール病に対する緩和剤となって、さらに多くの科創企業とともに、中国の革新・技術開発を一歩前進させてくれることでしょう。

DomTech(ドムテック)は香港におけるディントーク(DingTalk)の公式指定サービスプロバイダーで、幅広いお客様へのディントークサービス提供を行っています。ディントークプラットフォームの応用についての情報をさらに詳しく知りたい場合は、当社のオンラインカスタマーサービスまで直接お気軽にお問い合わせください。優れた開発・運用保守チーム、豊富な市場サービス経験を活かし、専門的なディントークの解法とサービスを提供いたします。

日本語

日本語

English

English  اللغة العربية

اللغة العربية  Bahasa Indonesia

Bahasa Indonesia  Bahasa Melayu

Bahasa Melayu  ภาษาไทย

ภาษาไทย  Tiếng Việt

Tiếng Việt  简体中文

简体中文